安藤至大 ゼミナール

安藤ゼミナールでは、企業と経営戦略の経済学を学びます。まずは分析ツールとしてのゲーム理論を身につけた上で、学んだ内容を現実のビジネスに活かす観点から、ゼミ生の間での共同研究を積極的に行っています。

■ 2年生と3年生の合同で実施しているゼミでは、企業からの受託研究テーマに対して3グループに分かれて調査分析を行っています。本年度は、株式会社Payment Technoogyから「賃金のデジタル払いを普及させるための手法」についての依頼を受けています。

■ 3年生ゼミでは、テーマパークの料金設計について、ダイナミック・プライシングの活用という観点から、2グループに分かれて研究を行っています。

Instagramと𝕏 (旧Twitter)のQR code

Google Classroomでエントリーシートを公開しました。提出期限は、11月18日の23時59分までです。応募学生の皆さんの提出をお待ちしています。

ゼミの入室試験について、エントリーシートの共有や提出、また面接日程の調整などはGoogle Classroomを利用して行います。

安藤ゼミに応募していただいた学生の皆さんは、ぜひ早いうちにクラスコード ebqndvf で参加してください。また下のリンクからも登録できます。

Google Classroomへ参加

安藤ゼミナールと共同研究を行っている株式会社Payment Technologyより、共同研究に関するプレスリリースが行われました。来年度以降も、企業との共同研究・受託研究を積極的に進めていきます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000019834.html

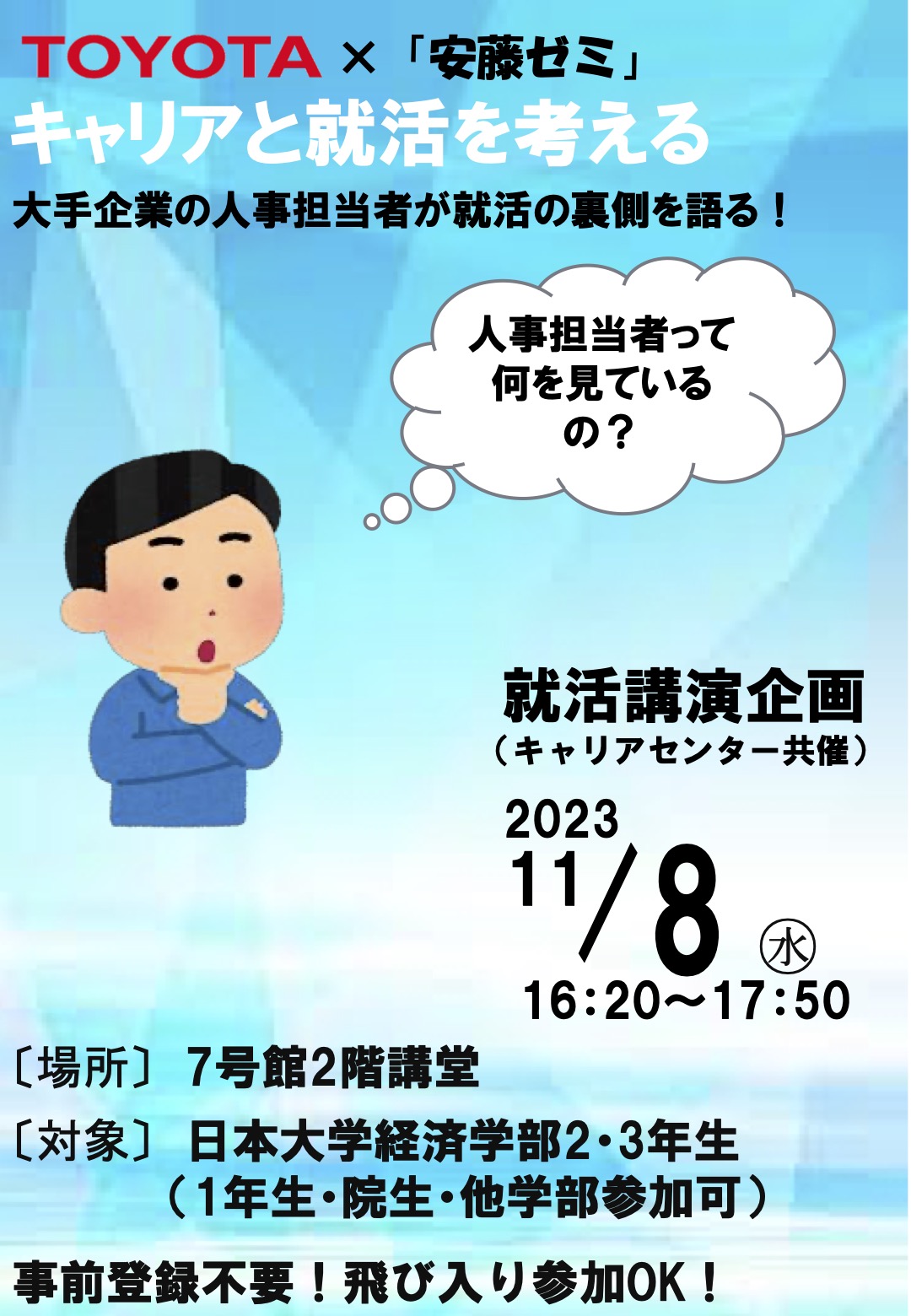

11月8日に安藤ゼミナールとキャリアセンターの共催で就職活動講演会を開催します。昨年度に引き続き、トヨタ自動車株式会社より人事部担当者の方に講師として登壇していただきます。

日時:11月8日(水)5時限目

場所:7号館2階講堂

予約は不要です。現地に直接お越しください。

昨年度に引き続き、11月に安藤ゼミナールとキャリアセンターの共催で就職活動講演会を開催します。現在、講演をしていただく講師の方と日程調整中ですので、近日中に詳細をお知らせします。

2024年度(令和6年度)のゼミナール入室試験情報サイトが公開されました。

安藤ゼミのページはこちらです。

担当教員

安藤至大

法政大学の附属中高から法政大学経済学部に進学し、東京大学大学院経済学研究科で2004年に博士号を取りました。大学教員としては、政策研究大学院大学の助教授や日本大学大学院総合科学研究科准教授などを経て、2018年より日本大学経済学部の教授になりました。専門分野は、契約理論、労働経済学、法と経済学です。 経済学部では労働経済論の講義を担当しています。

また経済学の知見をビジネスに活かす観点から、2023年3月にTune株式会社を設立し、その経営を行っています。この会社では、主に民間企業向けに、採用や人事制度、社員の教育訓練に関する調査研究やコンサルティング、また講演や研修を行っています。

そして社会の仕組み作りにも関心があります。具体的には、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会に参加したり、経済産業省・資源エネルギー庁において、電力・ガスの小売自由化に関する市場設計に携わったりしています。

個人Website: munetomoando.net

Mail: ando.munetomo@nihon-u.ac.jp

Tune株式会社Website: tune-office.com

学生

2023年度〜:第5期生

2022年度〜:第4期生

2021年度〜:第3期生

共同研究として「良い転売と悪い転売」についての調査研究を行いました。

2020年度〜2022年度:第2期生

2019年度〜2021年度:第1期生

- 「サウナブームをバンドワゴン効果から見る」

- 「高速道路の割引料金により発生する渋滞とその抑制策」

- 「長距離トラックドライバーが長時間労働を続ける理由」

- 「春日部市における鉄道高架化の影響」

- 「プライベートブランドの変遷と商品の価格設定」

- 「国内飲食業を盛り上げるためにチップ制度は有効か」

- 「日本におけるキャッシュレス化の促進」

- 「東京都23区と三鷹市、武蔵野市におけるタクシーのダイナミックプライシングとその効果」

- 「日本での副業・兼業を促進するための施策の検討」

- 「自殺疑似体験は自殺防止に有効である」

- 「日本における小規模地域の人口増加要因とその発展」

- 「コンサートチケットの転売抑止と望ましい販売方法」

年間の活動内容

ゼミ生募集

2024年度の募集について